Немало споров в среде этимологов существует по поводу слова серебро. Предлагались самые различные версии его происхождения в индоевропейских языках... Точнее, лишь в некоторых из них.

Русское слово серебро восходит к др.-рус. сьребро, серебро (ранняя ассимиляция), а далее к праслав. *sьrebro, откуда происходят также укр. серебро, срібло, белор. серабро, ст.-слав. сьрєбро, сърєбро, болг. сребро, сербохорв. срѐбро, словенск. srebró, чешск. stříbro, словацк. striebro, польск. srebro, в.-луж. slěbro, н.-луж. slobro, slabro, полабск. srebrǘ.

В ближайших к славянским балтийских языках мы тоже обнаруживаем родственников русского серебра: лит. sidabras, латышск. sudrabs, диал. sidrabs, др.-прусск. sirablan. В германских языках мы обнаруживаем похожие слова: англ. silver (ср.-англ. seolver, sulver, selver, silver, др.-англ. seolofor, seolfor), нем. Silber (ср.-в.-нем. silber, др.-в.-нем. silabar, silbar), н.-нем. Silver, Sülver, (ср.-н.-нем. selver, sulver, др.-сакс. siluvar), нидерл. zilver (др.-нидерл. silver), швед. silver, норв., дат. sølv, исл. silfur, фризск. silvur (др.-сканд. silfr, sylfr), готск. silubr. Для прагерм. реконструировано слово *silubrą.

Этим, пожалуй, список когнатов русского слова серебро и ограничивается. Существуют праиндоевр. реконструкции *silubʰr-, *silebʰr-. В других индоевр. языках встречаются производные от корня *h₂erǵ- «сияющий, блестящий»: др.-греч. ἄργυρος, лат. argentum (фр. argent, итал., исп., порт. argento), др.-арм. արծաթ (arcatʿ), санскр. अर्जुन (árjuna), авест. ərəzata-, др.-перс. ardata, др.-ирл. argat, ирл., шотл. airgead, валл. arian, брет. arc'hant.

Источник слова ищут в самых разных языках: в кавказских, семитских, анатолийских. Немало мнений высказывалось по поводу доиндоевропейского происхождения, о чём может свидетельствовать баскское слово zilar «серебро». Довольно популярна теория о связи с аккадским sarpu «очищенное серебро», от глагола sarapu «чистить». В любом случае, объяснить слово внутри индоевропейских языков не удаётся.

Русское слово конь, родственное укр. кінь, ст.-слав. конь, белор. конь, болг. кон, сербохорв. ко̏њ, словенск. kònj, чешск. kůň, словацк. kôň, польск. koń, восходит к праслав. слову *konь, этимология которого на сей день довольно спорна.То же самое можно сказать о слове кобыла, которое восходит к праслав. *kobyla и имеет следующие соответствия в других славянских языках: укр. кобила, ст.-слав. кобыла, болг. кобила, сербохорв. ко̀била, словенск. kobíla, чешск., словацк. kоbуlа, польск. kоbуłа.

Русское слово конь, родственное укр. кінь, ст.-слав. конь, белор. конь, болг. кон, сербохорв. ко̏њ, словенск. kònj, чешск. kůň, словацк. kôň, польск. koń, восходит к праслав. слову *konь, этимология которого на сей день довольно спорна.То же самое можно сказать о слове кобыла, которое восходит к праслав. *kobyla и имеет следующие соответствия в других славянских языках: укр. кобила, ст.-слав. кобыла, болг. кобила, сербохорв. ко̀била, словенск. kobíla, чешск., словацк. kоbуlа, польск. kоbуłа. Люди знакомы с железом уже очень давно. Изделия из железа (в основном из руды с малым содержанием чистого железа) находят у шумеров и в Древнем Египте. Древность этого металла могла отразиться и на древности его названия в различных языках. Возможно, отчасти и по этой причине сложно установить однозначно этимологию слова железо в русском языке.

Люди знакомы с железом уже очень давно. Изделия из железа (в основном из руды с малым содержанием чистого железа) находят у шумеров и в Древнем Египте. Древность этого металла могла отразиться и на древности его названия в различных языках. Возможно, отчасти и по этой причине сложно установить однозначно этимологию слова железо в русском языке. Французы известны как лучшие каламбуристы, ибо особенности французского языка позволяют находить такие созвучные слова и сочетания, которые создают каламбур. Так, о жене Наполеона I французы говорили: C'est dommage qu'elle a un nez rond «Жаль, что у неё нос круглый». Французы заметили, что сочетание un nez rond [œ̃ ne ʁɔ̃] произносится точно так же, как и un Néron [œ̃ neʁɔ̃]. Таким образом, получалось выражение: C'est dommage qu'elle a un Néron «Жаль, что у неё Нерон». Про Наполеона III говорили: Il a perdu Sedan «Он потерял Седан». Название города Sedan [sədɑ̃] французы разложили по-своему: Il a perdu ses dents [se dɑ̃] «Он потерял свои зубы».

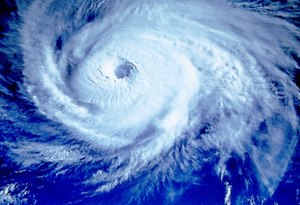

Французы известны как лучшие каламбуристы, ибо особенности французского языка позволяют находить такие созвучные слова и сочетания, которые создают каламбур. Так, о жене Наполеона I французы говорили: C'est dommage qu'elle a un nez rond «Жаль, что у неё нос круглый». Французы заметили, что сочетание un nez rond [œ̃ ne ʁɔ̃] произносится точно так же, как и un Néron [œ̃ neʁɔ̃]. Таким образом, получалось выражение: C'est dommage qu'elle a un Néron «Жаль, что у неё Нерон». Про Наполеона III говорили: Il a perdu Sedan «Он потерял Седан». Название города Sedan [sədɑ̃] французы разложили по-своему: Il a perdu ses dents [se dɑ̃] «Он потерял свои зубы». Слово тайфун в имеет довольно смутную этимологию, хотя встречается во многих языках мира: англ. typhoon, нем. Taifun, нидерл. tyfoon, фр. typhon, итал. tifone, исп. tifón, польск., чешск. tajfun, греч. τυφώνας, лит. taifūnas, арм. թայֆուն (tʿayfun), перс. طوفان(tufân), фин. taifuuni, груз. ტაიფუნი (taip’uni), тур. tayfun и др. Существует три версии происхождения слова.

Слово тайфун в имеет довольно смутную этимологию, хотя встречается во многих языках мира: англ. typhoon, нем. Taifun, нидерл. tyfoon, фр. typhon, итал. tifone, исп. tifón, польск., чешск. tajfun, греч. τυφώνας, лит. taifūnas, арм. թայֆուն (tʿayfun), перс. طوفان(tufân), фин. taifuuni, груз. ტაიფუნი (taip’uni), тур. tayfun и др. Существует три версии происхождения слова. Каждый из нас прекрасно знает, что такое книга. Эта вещь найдётся дома даже у тех, кто читать не очень любит. Так сложилось исторически, что с появлением письма возникла и потребность в удобной форме представления записей. Таблички, свитки, тетради, кодексы – предки современной книги. О настоящих рукописных книгах можно было говорить лишь со времён поздней античности и средневековья.

Каждый из нас прекрасно знает, что такое книга. Эта вещь найдётся дома даже у тех, кто читать не очень любит. Так сложилось исторически, что с появлением письма возникла и потребность в удобной форме представления записей. Таблички, свитки, тетради, кодексы – предки современной книги. О настоящих рукописных книгах можно было говорить лишь со времён поздней античности и средневековья. С давних пор люди знакомы с таким продуктом, как колбаса. Её делали и в Греции, и в Риме, и в Китае. В России, согласно данным археологии, она известна тоже довольно давно. В новгородской берестяной грамоте № 842 (первая половина XII века) есть упоминание о том, как дьяк и некий Илька послали кому-то «две свиньи, два хребта, да три зай-ца и тетеревов и колбасу». Слово засвидетельствовано также в других источниках.

С давних пор люди знакомы с таким продуктом, как колбаса. Её делали и в Греции, и в Риме, и в Китае. В России, согласно данным археологии, она известна тоже довольно давно. В новгородской берестяной грамоте № 842 (первая половина XII века) есть упоминание о том, как дьяк и некий Илька послали кому-то «две свиньи, два хребта, да три зай-ца и тетеревов и колбасу». Слово засвидетельствовано также в других источниках. Название этого животного известно многим народам, звучит оно одинаково и на русском, и на тайском, и на грузинском... Ну, или почти одинаково. Многие народы дают жирафам свои названия. Скажем, у китайцев прижилось название 長頸鹿(упр. 长颈鹿, chángjǐnglù), что дословно переводится как «длинношеий олень (или лань)». Японцы взяли за основу китайское слово 麒麟(qílín) – имя китайского мифического существа Цилинь. Японцы изменили этот образ, и так появился японский аналог キリン(kirin) – рогатый бог-дракон Кирин. В результате имя бога стало и названием животного. Сегодня используют также более знакомое нам слово ジラフ(jirafu).

Название этого животного известно многим народам, звучит оно одинаково и на русском, и на тайском, и на грузинском... Ну, или почти одинаково. Многие народы дают жирафам свои названия. Скажем, у китайцев прижилось название 長頸鹿(упр. 长颈鹿, chángjǐnglù), что дословно переводится как «длинношеий олень (или лань)». Японцы взяли за основу китайское слово 麒麟(qílín) – имя китайского мифического существа Цилинь. Японцы изменили этот образ, и так появился японский аналог キリン(kirin) – рогатый бог-дракон Кирин. В результате имя бога стало и названием животного. Сегодня используют также более знакомое нам слово ジラフ(jirafu). Несмотря на то что изба – это русское изобретение, часть русской культуры, «родственники» этого слова встречаются почти везде. Проведём небольшой этимологический анализ и узнаем, что же это за родственники.

Несмотря на то что изба – это русское изобретение, часть русской культуры, «родственники» этого слова встречаются почти везде. Проведём небольшой этимологический анализ и узнаем, что же это за родственники.